Na imagem abaixo, não estão altivos como na escultura acima, instalada no Parque do Prado, em Montevideo, ou nas pinturas de Jean-Baptiste Debret, nas quais se parecem a guerreiros de um exército bárbaro prestes a sitiar Roma. Pelo contrário, a fotografia de data, proveniência e modelos incertos inspira mesmo é piedade pela imagem acanhada de uma família sendo transportada no que parece ser um navio sob a observação de uma pessoa de aspecto europeu, branca, talvez um militar ou tripulante.

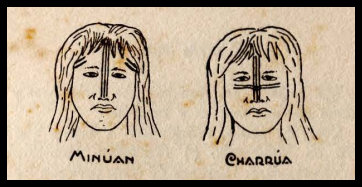

Às duas se atribuem figurar imagens dos “charruas”, mas a minha impressão é de que nenhuma das duas representa a realidade. Uma é ótima; a outra, péssima.

Este, aliás, é um problema imenso em relação às etnias originárias do sul: de qual realidade estamos falando ou podemos falar? Como distinguir entre descrições e documentos pouco esclarecedores do que desejamos representar?

Outra imagem muito associada aos últimos charruas parece corresponder, na verdade, a indígenas aprisionados no alto Amazonas. Uma imagem deprimente principalmente se confrontada às principais características consagradas àqueles povos: valentia, bravura, etc, etc, etc.

Artefatos de melancolia, objetos políticos – diria Susan Sontag.

O que me parece curioso, todavia, é que essa antítese, o par “herói histórico”/”vítima histórica” às vezes não constitui uma oposição, mas muito mais uma confirmação. O herói sendo vitimado e seu estatuto que advém da glória fatal do seu sacrifício.

O pareamento não consiste uma novidade. Enquanto vivos, raramente os mitos desfrutam dos privilégios gozados por seus representantes e sacerdotes post mortem.

Em oposição, não são poucas as personalidades póstumas que em vida sentiram na própria pele o aspecto menos glamouroso da fama. Perseguidos, presos, torturados, assassinados com requintes de crueldade, é mal esfriar a cadeira e logo são alçados a heróis, semideuses, mitos. O fenômeno, além de universal (ocorre em todas as nações e culturas), parece atravessar também os tempos.

Passados quase duzentos anos de sua desaparição enquanto etnias autônomas, o incremento do culto aos povos desaparecidos do pampa, por outro lado, não cede. É um culto ao vazio, como são todos os cultos. Culto ao seu desaparecimento. E mantê-lo de certo modo nos incute a noção de que habitamos um território povoado por fantasmas exóticos, muitos dos quais descendemos e nos cai estranho muitas vezes esse reconhecimento porque somos o produto da sua diluição e compartilhamos dessa dissimulação tanto genética quanto existencialmente.

* * *

Apesar de não contar com sequer uma imagem pública, uma escultura, uma pintura, um livro, a insígnia do indígena cavaleiro é uma imagem mais do que difundida no Rio Grande do Sul. Encontram-se, pois, no nome de produtos e estabelecimentos comerciais às dezenas, os termos “Charrua” ou “Minuano”.

No vizinho Uruguai, em que pese suas próprias dificuldades políticas e culturais em relação à memória indígena, este vazio de representação é muito menor. No Museu Histórico Nacional en Montevideo, as imagens em bronze dos caciques Zapicán e Abayubá, e em outros monumentos públicos, estão incluídos e visíveis os povos originários. Nas artes visuais em geral, principalmente no trabalho de Juan Manuel Blanes, o indígena pampiano comparece em sua dimensão original, da vida nos toldos e nos campos.

Mesmo assim, também por lá o paradoxo de representações já foi levado ao extremo. Na deportação a Paris dos “últimos charruas” via-se o quarteto Senaqué, Tacuabé, Guyunusa e Vaimaca Perú como exemplos dos selvagens ameríndios, logo da sua deportação, representados numa feição heroica e ricamente trajada enquanto, na realidade, os indígenas definhavam doentes e encarcerados durante a exibição do Le Musée des Familles, depois num circo popular e dali até o momento de sua morte.

São homenagens e signos sobretudo estranhos, porque não se pode saber exatamente a quem são prestados ou se referem a que condição. De alguma forma, a sua é uma ausência presente e, além das investidas culturais, busca-se há pelo menos dois séculos recuperá-la e reinseri-la nos valores identitários dos povos que em determinado momento tomaram o seu desaparecimento como resolução de Estado. É mais que uma incoerência histórica, é mesmo uma violência simbólica, uma antropofagia da qual por muito tempo, aliás, se imputou aos nativos, como o escalpelamento na América do Norte, mas essa presumivelmente mais real e próxima a nós.

Do ponto de vista estético, foi a arte de feição romântica quem veio nos países latinos oferecer ao pensamento dominante no século XIX, evolucionista e positivista, uma solução cultural para o problema.

Do vazio produzido pelas campanhas de extermínio desaparecerão imagens e vestígios que também detratem a violência desse encontro. E o indígena regressará milagrosamente vitorioso, fazendo desaparecer o horror da realidade. Para tudo, uma visão simplória da “seleção natural” e a religião positivista devota ao progresso satisfaziam a sociedade da época e, nesse esquema intelectual, estabeleceu-se outra relação paradoxal opondo barbárie e civilização nos mesmo moldes de Sarmiento, na Argentina, a extinção charrua com Zorrilla de San Martín e toda literatura que sucedeu ao trabalho liderado por Apolinário Porto Alegre no Rio Grande do Sul fixando o mestiço gaúcho e não o indígena como nossa figura seminal.

Pereceram pela sua virtude e bravura, é o que ecoa, como se oferecer-se à morte voluntariamente pudesse constituir um ambição humana plausível. “Temerários” a ponto de, ao integrarem exércitos de cá ou dos domínios da coroa espanhola, posicionarem-se sempre à frente das cargas de cavalaria, é o que igualmente se costuma dizer.

Essa me parece ser mais uma narrativa explicativa, como se quisesse significar que morreram em razão do modo como viviam e guerreavam. E que mereciam morrer porque não saberiam viver de outra forma, em acordo com os colonos que trataram e comerciaram diretamente com as parcialidades por mais de duzentos anos, enquanto estrategicamente lhes foi oportuno. Em face dos morticínios recuperados e documentados por mais de vinte anos por Eduardo Acosta y Lara, pode-se dizer que esta é uma peça de ficção covarde e absurda.

* * *

Mas antes de prosseguirmos, há que se compreender melhor o fascínio que o passado exerce no presente. Como identificamos com facilidade no presente lacunas e falhas culturais, os “rastros psíquicos” de que nos falava o filósofo Paul Ricoeur, o passado nos serve perfeitamente bem para ocuparmos inclusive com o que os nossos antepassados deram causa e sem nunca fazer questão de ocultá-lo. Para Marshal Sahlins, ao ser recriada, a cultura transforma a história dinamicamente, inclusive o presente. Na mentalidade rio-grandense, o credo positivista preponderante sempre exigiu uma ideia de progresso que inferiorizasse o passado. Em primeiro, o próprio gaúcho surge como superveniente ao indígena, como uma necessidade fatal; em seguida, o mesmo gaúcho é inferiorizado pela presença do imigrante europeu.

Há uma boa dose de vulgaridade quando convertemos o passado aporético, nebuloso, numa fantasia que nos beneficia no presente. É uma narrativa ultrajante da qual poderíamos de pronto recusar a participar e assumir que padecemos dos mesmos vazios nos quais encontramos (e deixamos) os demais. Seria preciso uma espécie de esforço, como ensina Koselleck, para assumir essa irracionalidade e subsumir na fluidez do tempo histórico que arrancamos aos povos originários, além de sua vida e memória. Poderia ser essa, talvez, uma das únicas formas de voltar a partilhar aquele tempo com menos presunção e mais humildade e respeito autêntico.

A situação torna-se problemática quando, por mais que se deseje abrir registros, documentos e a historiografia, mais se torna inviável uma definição do conhecimento do passado.

Como seria mesmo a fisionomia dos charruas ou guenoa-minuanos? A arqueologia antropológica pouco nos ajuda. Sabe-se que, em sua maioria, minuanos e charruas descendiam dos povos “patagones” que, ao subirem em direção ao Gran Chaco paraguaio e encontrarem-se ao tronco aruaque, transformaram-se nos guaicurus. Não é por outra razão que os indígenas “pampas” argentinos e guaicurus paraguaios costumam ser exibidos com a mesma indumentária e instrumental que os dessa vizinhança.

Dos povos que se fixaram às margens do rio Uruguai por sua vez descenderam charruas e minuanos, que guardavam entre si diferenças fenotípicas e culturais, até que em seu desfecho praticamente podiam ser considerados um só grupo, charrua-minuano.

Cerca de trezentos anos passaram-se anos desde que os europeus haviam chegado à América e esse contato teve uma dinâmica muito própria, de intercâmbios culturais e genéticos inclusive com outras etnias, tais como os guaranis, chanás e caingangues. Todavia não se costuma associar a imagem dos pampianos aos indígenas do tronco tupi, como se houvesse aí qualquer noção de pureza étnica documentadamente inexistente, pois, no grande laboratório das missões, parcialidades e etnias fundiram-se largamente constituindo no que os historiadores uruguaios costumam denominar por charruas-minuanos, ou seja, o povo das tolderias.

Ao contrário do Uruguai, cuja identidade nacional foi calcada numa visão romântica dos indígenas, o Rio Grande do Sul parte de um pressuposto inteiramente colonial, açoriano a partir do sul (Rio Grande) e paulista a partir das bandeiras vindas do norte.

No Uruguai, todo um esforço de simbolizar o indígena resultou em diversas obras literárias e plásticas. Juan Manuel Blanes, o pintor da identidade “oriental”, trabalhou na figura da mulher indígena diversas vezes, mais notadamente em El ángel de los charruas. Mas mesmo Blanes representou uma idealização “realista”, já que ele os pintou muito após o desenlace histórico de Salsipuedes, episódio histórico traumático na vida do vizinho Uruguai.

* * *

A estética do desaparecimento, termos de Paul Virilio que o antropólogo José Basini recuperou e fixou no seu trabalho, é um projeto de prazo indefinido. Por que se haveria mesmo de procurar e preocupar-se com vestígios de povos extintos? Que cuide disso a arqueologia. Pois essa presumida “extinção” pode ser muito bem considerada como um esforço político também de prazo indeterminado. Melhor que assim fosse assumida e não teríamos tantas mistificações.

No tempo de Fructuoso Rivera, idealizador e executor do massacre de Salsipuedes, isso era claramente assumido, mas a literatura de feição romântica logo tratou de totemizar o indígena. E tudo sobre o assunto virou passado.

Ora, quanto mais nos deslocamos à arqueologia, menos contato firmamos com o presente. A exigência do passado, da forma pela qual a explica o historiador italiano Paolo Rossi, nos impele à edificação de narrativas e de uma literatura em condições de preencher o lapso de continuidade que nos fixa à ancestralidade aborígene, mas ao mesmo tempo nos debita dos valores aqueles anteriormente consumidos na antropofagia.

No Rio Grande do Sul, a voz popular corrente admite com ressalvas que a miscigenação ocorreu por meio de uma relação de apresamento, redução e violência. Da mesma forma que num contra-veneno, parece inadmissível, por inoculação ideológica, presumir-se que relações humanas tenham acontecido ao natural em dois séculos de convivência de muita mobilidade territorial. A inserção do cavalo no pampa não apenas produziu uma legião de temíveis guerreiros, mas a possibilidade de se vencer longas distância em tempo muito razoável.

A cartografia produzida por religiosos missioneiros e militares é abundante no sentido de comprovar que as parcialidades migravam – e não pouco – entre o que é hoje território brasileiro e uruguaio. Desse contato, portanto, é muito possível deduzir que nem todos os filhos mestiços do europeu e do indígena tenham sido produtos do estupro de mulheres indígenas. Mesmo sabendo de contradições tais como estas, a ideologia nos faz seletivos e insensíveis ao que ocorre fora do seu abrigo e, de repente, não sabemos mais nos movermos fora dessas ideias circulares.

A despeito disso, a relação de parentesco histórico com os remanescentes indígenas e um respectivo sentimento de orfandade sempre costuma nos aparecer, como uma sombra inarredável que ocupa bastante espaço na investigação cultural quanto aos gaúchos.

É como se um “guaxismo” fosse inerente ao gauchismo, isto é, uma origem que parte de uma desestrutura social e afetiva.

Nesse aspecto, pesquisa recente realizada no campo da continuidade genética foi desenvolvida na região do pampa e, constatada uma relação direta de ancestralidade, buscou-se reestabelecer o parentesco e o laço simbólico com charruas e minuanos (Bortolini, 2019). O que poderia ser mais sintomático do que uma pesquisa a nível de DNA, cromossômica, para certificar de que se trata de uma memória que se dissolveu e dissimulou quase completamente no séc. XX?

No entanto, como não há pesquisa pacífica e nem definitiva, a antropologia também passou a investigar os resultados da pesquisa sobre diluição genética, concluindo que o apressamento nas conclusões, rapidamente difundidas na imprensa local, trazia um certo viés de confirmação preponderando a reapropriação do caráter positivo dos indígenas, num novo ciclo de antropofagia simbólica.

Ao contrário do que no Uruguai historiadores e antropólogos procuraram afirmar, o “charruísmo” como uma deformação antropológica passadista, quer dizer, a ideologia subjacente à revalorização das etnias originárias, no Rio Grande do Sul o fenômeno assume uma fisionomia diferenciada.

Por aqui, busca-se a apropriação simbólica, mas sem o correspondente esclarecimento histórico. Deseja-se o benefício simbólico de uma relação eivada por problemas de toda a ordem e obliterada até mesmo na literatura, contribuindo dessa forma com a extinção da capacidade popular de evocação. Na comunidade superveniente, de feição europeia, instala-se o preconceito denegativo na qual o valor da ancestralidade é firmado num pacto de dissimulação. Participar dessa dissolução não requer muito, é suficiente contribuir na proliferação de mais ideologia e mistificação. No entanto, caso se deseje o contrário, corre-se o risco de se parecer meio “apressado”, mas vá se contar direito para perceber que já passaram três centenas de anos.

Bibliografia mencionada

ACOSTA Y LARA, E. F. 1961. La guerra de los charrúas en la Banda Oriental. (Período hispánico – Período Pátrio, eidción facsimilar con prólogos de Aníbal Barrios Pinto y Oscar Padrón Favre). Montevideo: Ediciones Cruz del Sur, 2021.

BASINI, José. Índios num país sem índios. A estética do desaparecimento: um estudo sobre imagens índias e versões étnicas. Manaus: Editora Travessia/Fapeam, 2015. 520 p

Gumbrecht, Hans Ulrich (Org.), Koselleck, Reinhart, Thamara de Oliveira Rodrigues(Org.) Uma latente filosofia do tempo. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 164 p.

Porto Alegre, Apolinário. O Vaqueano. Porto Alegre: Movimento, 1987. 104 p.

Ricouer, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 535 p.

Rossi, Paolo. O passado, a memória, o esquecimento: seis ensaios da história das ideias. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 238 p.

Sahlins, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Zahar, 1990. 217 p.

Sarmineto, Domingo Faustino. Facundo, Ou Civilização e Barbarie. São Paulo: Cosac & Naif, 2010. 512 p.

Sontag, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 224 p.

Werb, Elton. Os charruas vivem. Zero Hora. Porto Alegre,18 ago. 2003.

Zoriilla de San Martin, Juan. Tabaré. Buenos Aires: C. Dupont Farré, 1955. 254 p.