Publicado também na Especiaria.

Não com todos, mas com alguns, raros, a leitura de poesia me traz certa sensação de invasão de privacidade. O poeta confessional decerto é uma pessoa que previamente consente com isso, no entanto a privacidade a que me refiro é mais intrincada do que aquela que dá a ver uma rotina, trajetos, modos, gestos; quero dizer da privacidade do pensamento, este laboratório onde a vida se transforma algumas vezes — não muitas, é verdade — em boa poesia.

Os tempos de hoje são indiscretos. Pouco ou nada se permite de intimidade ao poeta. Muito pelo contrário, a ausência de certa autoevidenciação repercute quase sempre em um correspondente apagamento público. De outro modo, o excesso de evidência repercute igualmente num apagamento, mas então numa forma de dessubjetivação, isto é, por anulação consentida do eu em prol do eu-lírico. Ao mesmo tempo, opera-se uma forma de descompensação entre a criação e a atenção alheias, colando-se ao artista uma película com vida própria e aquilo, externalizado a ele, passa a animar uma performance, raras vezes uma poética. Com a poesia confessional, se dá exatamente o oposto disto. A exposição faz o artista desaparecer e só então pode surgir a pessoa, mas sem uma desassociação, porque esse surgimento se dá ante ao outro, e não antes dele.

Eu ainda estou tentando entender se este livro que tenho em mãos é, de fato, um exemplo de poesia confessional ou não. Seja como for, é um livro que abre uma porta para que se conheça da pessoa esse objeto inapreensível: o seu modo de pensar e de ser.

Todos os outros silêncios, de Lucia Fonseca, é um livro de experiência. Em muitos aspectos, reflexões sobre acontecimentos e sensações de uma vida que são trazidos à superfície do papel pela delicada recomposição da própria vida. São situações no mais das vezes silenciosas, quase ausentes, e para as quais a poesia serve de espécie de elemento de fixação. Não se trata do prosaico ou do casual, mas do narrativo permeado de análise e reflexão, do lírico que emerge do distanciamento de cenas e experiências. Estas poderiam permanecer em silêncio, mas a poeta cede ao poema e permite que sejam vistas sob nova perspectiva pelos leitores. Isto é mesmo uma oportunidade, espécie de um presente. É como eu penso.

Removido o invólucro da poesia, o livro e seus anteparos, de imediato se vê que se está diante de um “eu” dono de sua linguagem, imperativo em sua poética. Em Teia, com uma epígrafe nebulosamente sugestiva de Wislawa Szymborska, a poeta se apresenta mínima, como um detalhe da própria poesia:

Teia

”Sou quem sou,

Inconcebível acaso

como todos os acasos.”

Wislawa Szymborska

Sou quem sou

por obra de deusas e de genes.

Sou quem sou

pelos meus antepassados

pelos acontecimentos.

Se um único gene falhasse

nessa infinita corrente

se da teia que me prende

outras malhas se soltassem

se eu escapasse de mim

me esgueirasse do destino

pelas falhas de algum ontem

se de mim me derramasse;

seria talvez um Outro.

Talvez mancha no assoalho.

Quanto mais se avance no livro, mais o objeto em papel vai se desvanecendo, como um fruto que se descarna. Primeiro, na poesia elegíaca da amorosa seção que ela dedicou ao marido Gabriel, depois em poemas até certo ponto nostálgicos que conversam com a infância, a família e amigos de uma vida. Nestes, a poeta, cada vez mais ciente da própria pessoa, confessa o espanto da vida para uma incógnita Regina, a quem dedica o poema Quando:

Quando

Para Regina

Tenho setenta e sete anos.

Desenho, pinto

mas já não escrevo tão bem.

Há muito, perdi meus pais, meu irmão

perdi meu marido.

Tenho três filhos e três netos.

Quando fico triste

lembrando os ausentes

abro a gaveta da copa:

panos de bandeja cercados de renda

pequenas toalhas de linho bordadas.

Fico olhando muito tempo para eles

admirada

como diante de anjos.

Mais adiante há uma sorte de poemas que são como retratos, que se valem da experiência estética de outros artistas e obras, como a pintura de Paul Klee e a literatura de Fernando Pessoa, Proust, Borges e Clarice Lispector. São referências, é verdade, mas que transfiguram-se em sua poesia menos como homenagem e mais como um retratismo. Poemas cuja narratividade que são quase prosas-em-poema, mas dos quais nunca se ausenta o olhar lírico e afetivo da poeta, como se pode ver em Pose para retrato:

Pose para retrato

A moça e seus filhos parados e sérios diantes das lentes

cercados de céu.

Seus olhos miram planetas, constelações, galáxias.

Mas eles não sabem nada

não sabem nada.

Como nós, como todos nós.

Quase ao final do livro, na seção intitulada Canções, a paisagem natural desdobra-se como um diorama interno ao livro, onde, talvez, resida o núcleo de sua atenção manifestando-se num olhar afetivo sobre o mundo e suas coisas. É onde a poeta diz ainda mais de si mesma. Desta seção, não convém destacar um poema a fim de não prejudicar a integridade da obra. É preciso cercar-se de cuidado, pois o nível de exposição é tamanho que, fragmentado, pareceria afetar a apreensão dessa poesia terna e ao mesmo tempo nada autocomiserativa que Lucia produz em relação a si mesma, no que talvez seja o ponto mais alto do livro, pelo menos no seu viés mais confessional.

Ao final da leitura de Todos os outros silêncios, não pude deixar de me perguntar a respeito de como uma poeta de tal consistência havia me passado em brancas nuvens por tanto tempo. Para quem se pretende um leitor atento ao gênero, me parece criminoso, pois este é o primeiro livro de sua autoria que conheci e sua trajetória vem ativa pelo menos desde os anos 80.

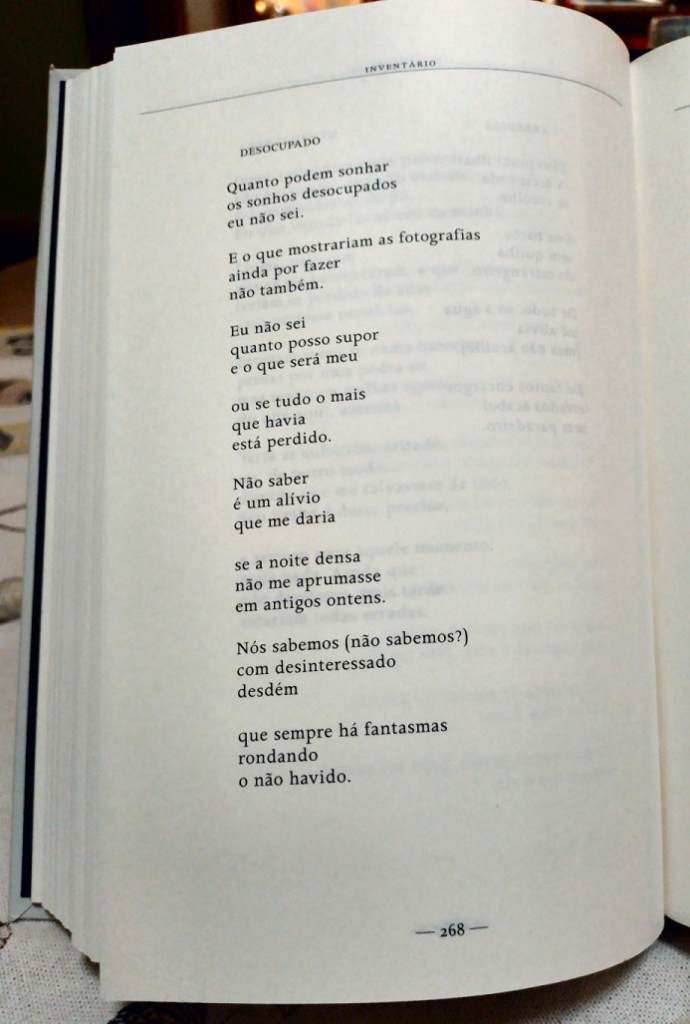

Trato de investigar a situação e não demoro a compreendê-la. Já um poeta que se faz notar pela sua qualidade não encontra, infelizmente, o mesmo reconhecimento que se dedica, na cultura de consumo visual destes tempos, a quem se coloca permanentemente em evidência. Não se trata de julgar a situação, apenas de constatá-la. O que se pode julgar, no entanto, é a incapacidade persistente da percepção crítica em relação aos poetas contemporâneos e sua visada de vitrine, sem a menor profundidade. No entanto, se as referências quanto ao seu trabalho são restritas, a obra felizmente é vasta e irei com certeza dela me ocupar, com bom proveito, ainda por muito tempo dos seus demais livros, que indesculpavelmente ignorava.

Lucia Fonseca é autora de pelo menos dez livros de literatura. Ao mesmo tempo deste Todos os outros silêncios, lançou o livro de contos A menina que me visita, ambos pela 7Letras. No website Vestígios (https://www.vestigios.net.br) disponibiliza alguns de seus livros para donwload, além de uma generosa seleção de contos e poemas.